- 花や果実はついておりません。

- 柑橘類にはトゲがあります。トゲなし品種でも若木の頃や新梢にトゲがあることがあります。

お取り扱いには十分ご注意ください。 - 根巻きしている資材を外すと土が落ちますが生育に問題はありません。

- 冬の寒さで葉が黄色くなっていたり、お届け時または植え付け直後に多少葉が落ちることがありますが、栽培上支障はありません。

根が乾燥しないように、たっぷりの水を

苗が届いたら、水苔がついている場合はすべて取り除いてください。 根が乾燥するとうまく水を吸えなくなってしまい枯れてしまいますので、バケツなどに水を張り、根が乾燥しないよう2時間ほどたっぷり水を吸わせてください。その後、なるべく早く植え付けるのがおすすめです。

水分を含ませビニール袋で根巻きしていますので、水分を補給しながら1週間~10日程度置いても大丈夫です。

植付け場所が決まらないなど、すぐに植えられない場合は地面に仮植えしてたっぷり水をあげてください。

柑橘類には様々な品種がありますが、栽培方法は似ています。ポイントを押さえれば栽培は比較的簡単です。

基本をマスターしていろいろな品種に挑戦してみてはいかがでしょう!?

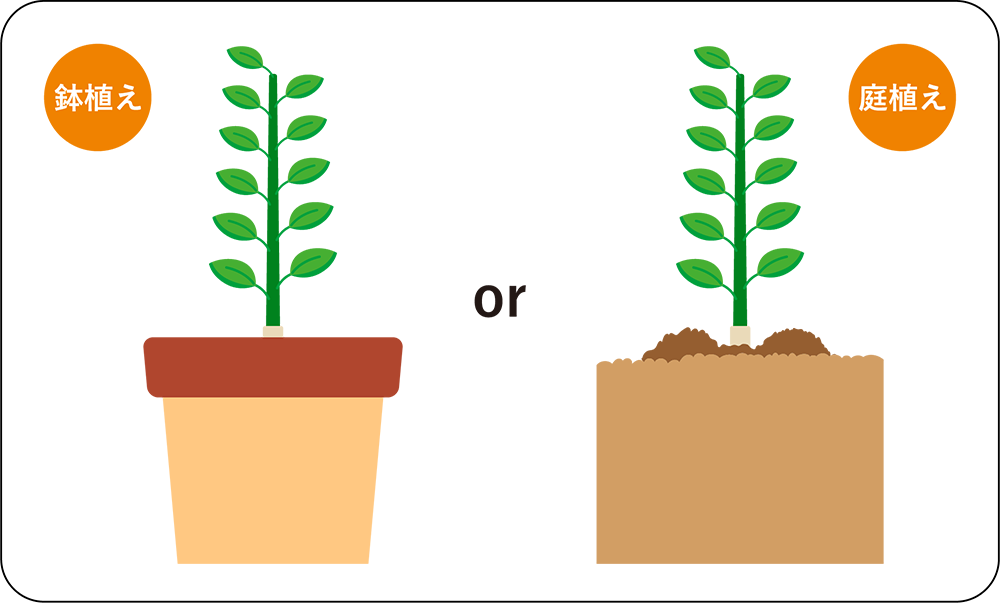

「鉢植え」or「庭植え」?

まずは「鉢植え」か「庭植え」か決めましょう。どちらも一長一短なので、お住いの地域の気候や生活スタイルに合わせて選ぶとよいでしょう。

柑橘類は基本的に寒さに強くありません。生育適温は年平均気温15℃以上が好ましく、冬季の最低気温が-2℃~-5℃になる寒冷地では樹が枯れてしまうことがあります。 また、果実が収穫できるようになった際も、果実が樹上で-3℃以下の低温に当たると、凍結し寒冷害が発生します。果実の細胞が壊れてしまい、せっかくできた果実の食味が悪くなって食べられなくなります。

寒い地方や、地植えする場所がない方、マンションにお住まいの方などは鉢植えがオススメです。

「鉢植え」で育てる場合

【鉢植え】

寒冷地では「鉢植え」にて屋内で育てていただくことをおすすめします。冬に移動できるので、寒冷地でも寒さに弱い品種が栽培できます。軒下などで管理すれば雨に当たらず病気が発生しにくいという利点もあります。ただし、収穫量が少なく、水やりの手間がかかります。庭などにスペースがない場合や、樹をあまり大きくしたくない場合も「鉢植え」することで柑橘栽培をお楽しみいただけます。

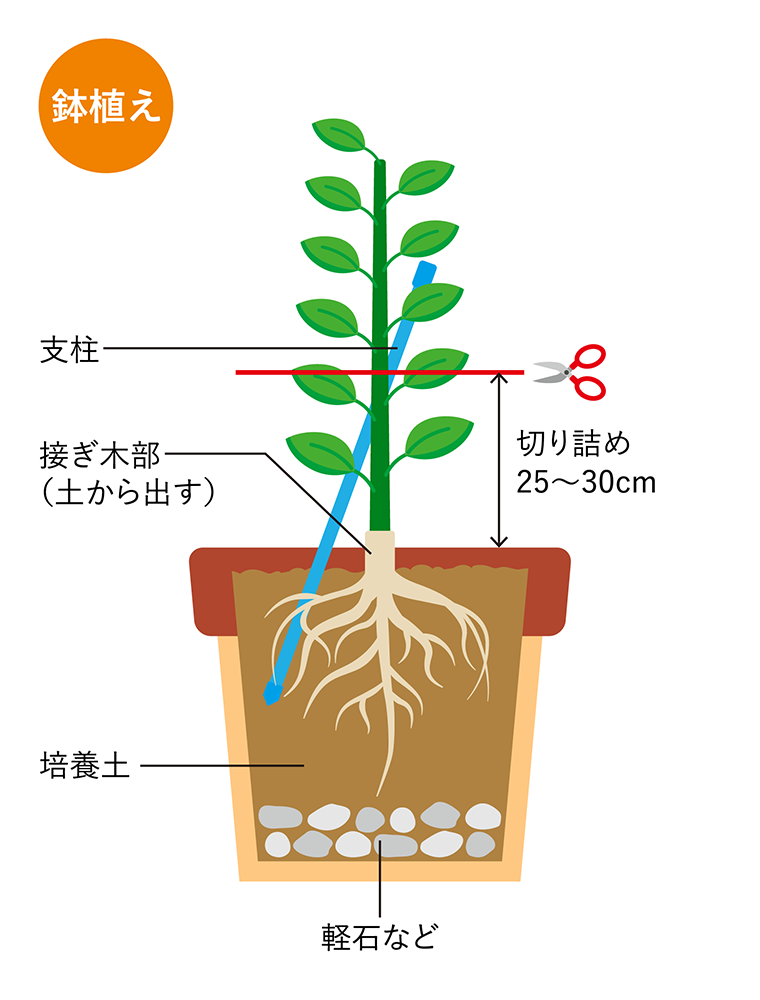

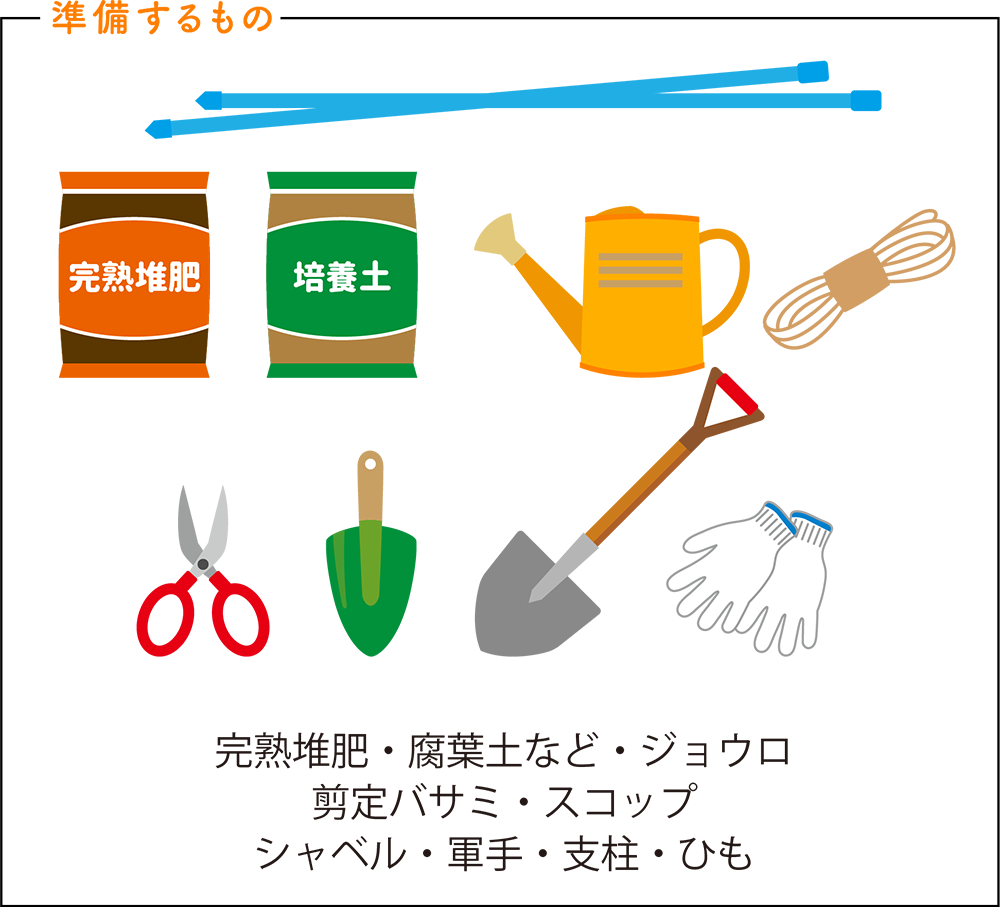

植え付け

鉢植えの場合、7号以上の鉢で、排水性をよくするために鉢底に軽石などを敷いてから、赤玉土5割、腐葉土3割、砂2割などの混合土に、接木部が埋まらないように植え付けます。

(※市販の果樹用培養土や、野菜用培養土と鹿沼土(中粒)を7:3で混ぜたものなどの配合土でも構いません。)

植え付け後

植え付け後、接木部分から25~30cm程度のところで枝を切り詰めます。根が付くまでは風などで倒れることがあるので、支柱を立てて補強しておきます。植え付け後はたっぷりと水やりをします。鉢植えでは、だんだん根が詰まってきますので2~3年ごとに一回り大きな鉢に植え替えることをおすすめします。

接ぎ木部が必ず地面から出るように植えます。

「庭植え」で育てる場合

【庭植え】

「庭植え」は水やりの手間があまりかからす、収穫量も多く見込めますが、冬の寒さや病害虫の対策が取りにくいという一面があります。 温暖な地方で「庭植え」する場合でも、強風が吹きつけない日当たり・水はけの良い場所を選び、株元をワラや腐葉土などで覆い乾燥を防止してください。冬期は風よけや囲い・マルチングを行い防寒対策をしてください。

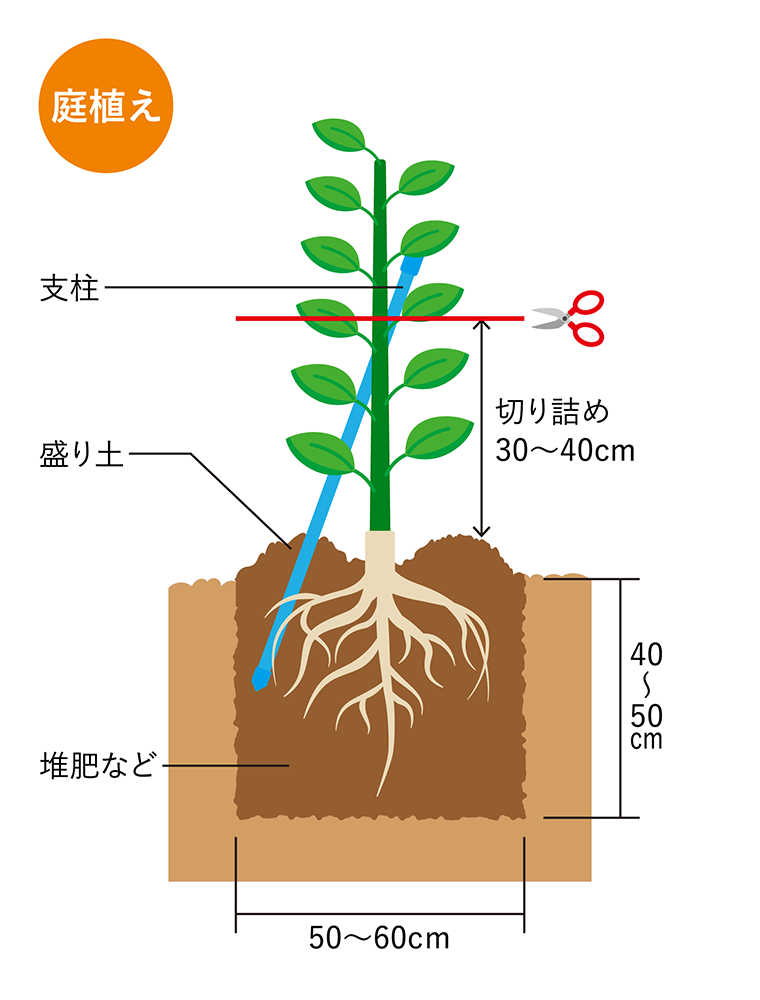

植え付け

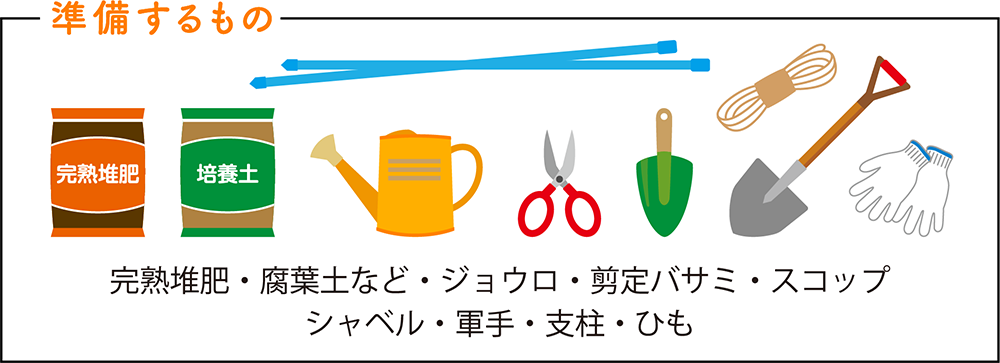

幅50~60㎝、深さ40~50㎝程度の植え穴を掘り、完熟堆肥や腐葉土などを掘り出した土と混ぜ合わせた、有機質に富む水はけの良い土壌を作り植え付けます。

地表近くに細い根が多い木には品質のよい果実ができるので、太く長い根が出ている場合は根の先端を切っておきます。また、巻き根や傷んでいる根があれば取り除きます。植え付け時には根を四方に広げ、ていねいに覆土して接ぎ木部は地表面から出るようにします。

肥料を与えすぎると、「肥料ヤケ」という症状となり、「根腐れ」を起こすことがあるのでご注意ください。

植え付け後

植え付け後、接木部分から30~40㎝程度ところで枝を切り詰めます。その付近に春芽と夏芽の境に当たる輪状芽という節がある場合は、その下で切ることで強い芽を吹かせることができます。

木の周囲に盛り土をして周囲を少し掘って水鉢をつくり、たっぷり水やりして根と土をなじませます。 植え付け後は根元を敷き草やわらなどで被覆すると乾燥や雑草を防止できます。根が付くまでは風などで倒れることがあるので、支柱を立てて補強しておきます。

接ぎ木部が必ず地面から出るように植えます。

植え付け後の管理

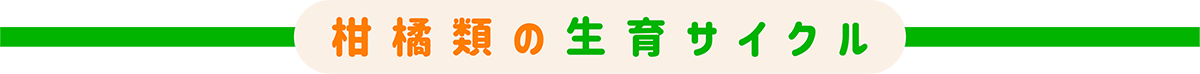

植え付けから3年目頃までは柑橘類の品種が異なっても育て方はほとんど同じです。

「鉢植え」も「庭植え」も共通です。

水やり

庭植えでは基本的に水やりは必要ないですが、土壌が乾燥した場合は水やりをします。鉢植えの場合は鉢土の表面が乾いたらたっぷり水をやります。

施 肥

苗を植え付けた年の5月〜9月までは、速効性の化成肥料を月に1度軽くひと振り程度撒きます。植え付けた翌年からは3月に春肥(元肥)、6月に夏肥(追肥)、8月下旬〜9月上旬に秋肥をやります。

病害虫の防除

病気は、葉や実が落下する「そうか病」、葉や実がコルク化する「かいよう病」、葉や実に黒い点々やシミがつく「黒点病」などが春から夏にかけて発生します。これらの病気は雨に当たらなければ発生しにくくなるので、鉢植えの場合は軒下など雨を避けられるところに置くことが効果的です。庭植えの場合は、病気にかかった枝の除去を行い、必要に応じて市販の防除剤などで適切に対策します。 害虫は、病気と同じく春から夏にかけて、アゲハチョウの幼虫、ミカンハモグリガ、アブラムシ、ミカンハダニ、カイガラムシなどが発生します。アゲハチョウの幼虫は短期間のうちに葉を食べるので、こまめに観察して手で取り除くなどの対策をします。

害虫を完全に防ぐには薬剤散布が必要になるので、必要に応じて市販の防除剤などで適切に対策します。

剪 定

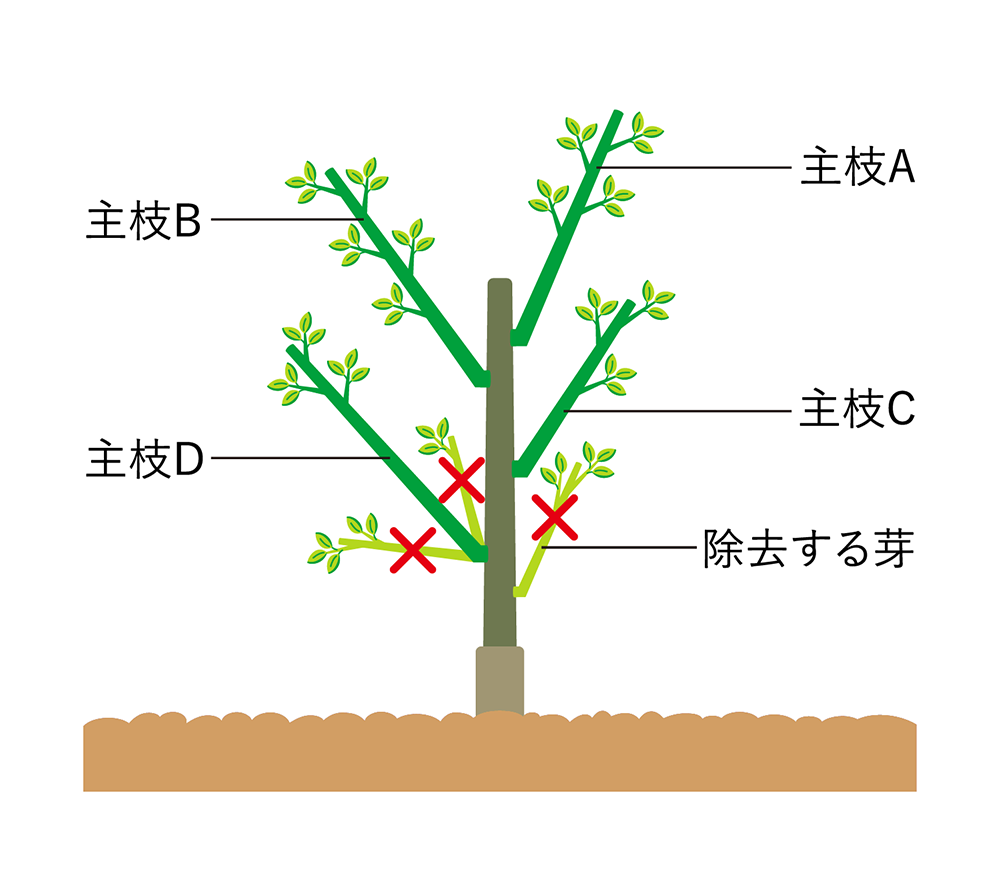

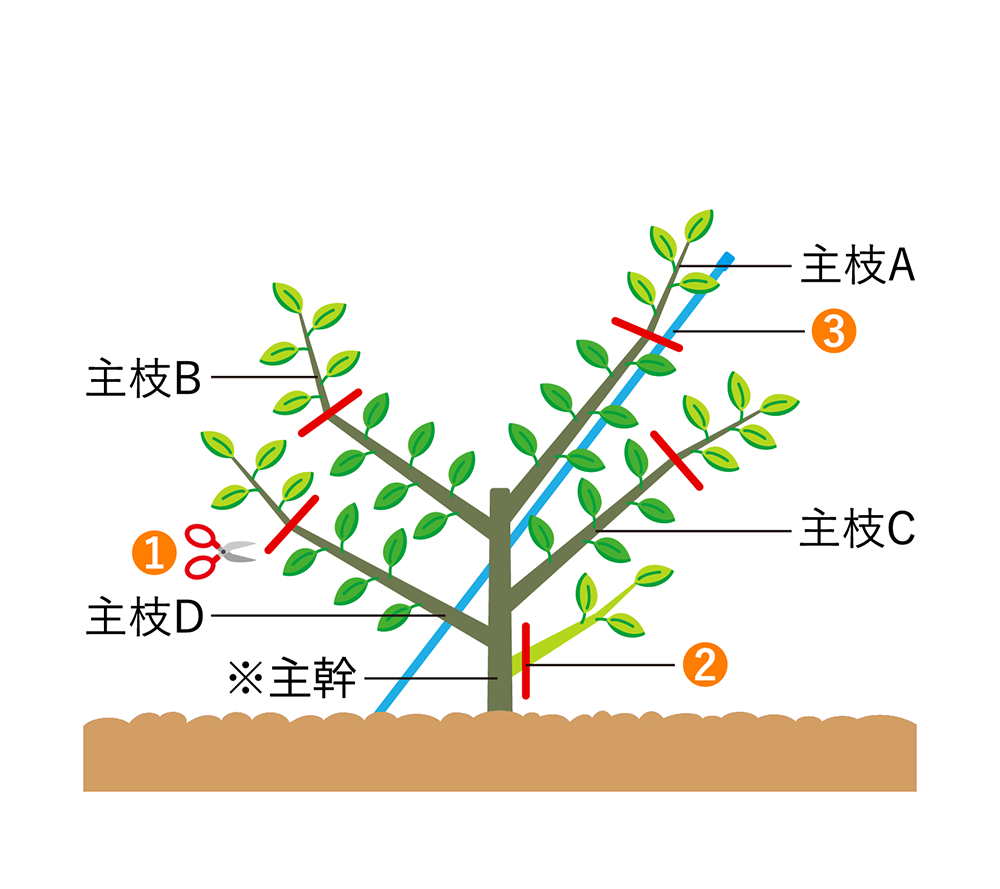

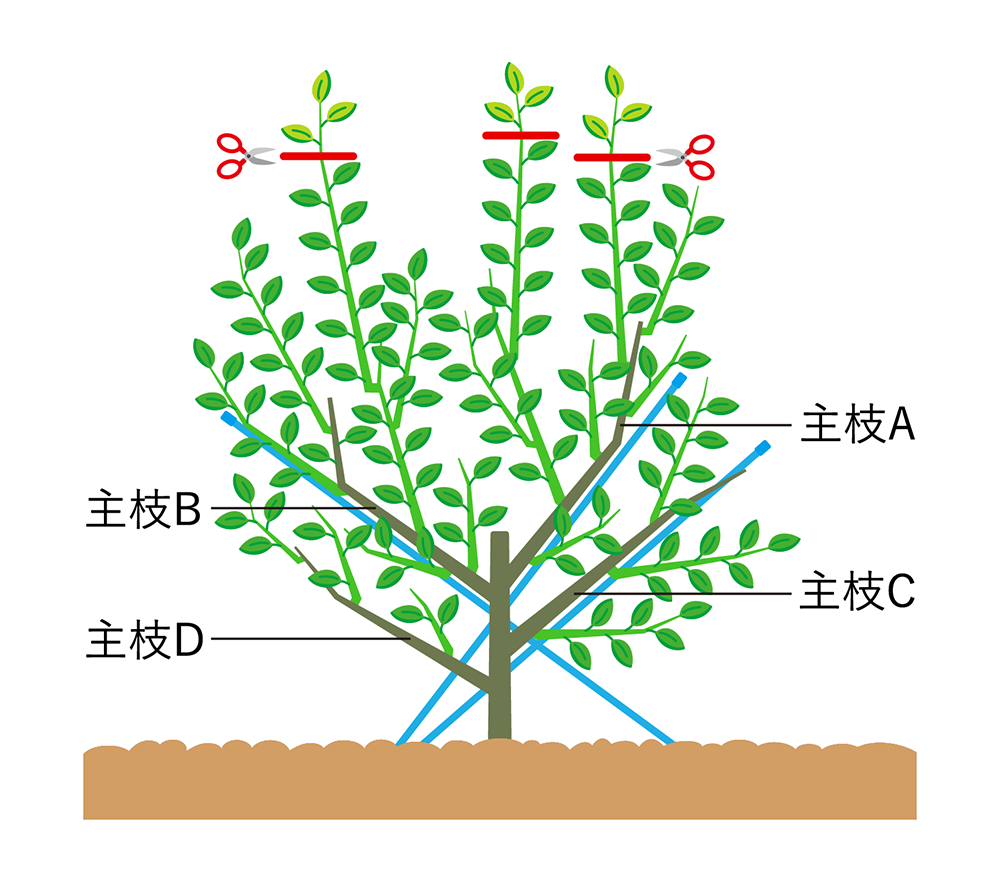

苗木を植えてから「1年目」 主枝の育成

4~5月頃、苗木を植えてから1か月ほどすると芽が出始めます。

先端から4番目まで側芽の中から元気の良い芽を1本ずつ残し、残りの芽と先端から5番目より下の側芽もすべて除去します。残した4つの芽が主枝となり、これを育成します。

主枝は3本あれば良いのですが、万一、枝が枯れてしまった時のため4本残します。

苗木を植えてから「2年目」

①苗木を植えた翌年の3月頃、伸びた新梢は3分の1ほど切り詰めます。

②1年目に残した主枝以外の主幹(※)から出た新芽は随時切ります。これを「芽かき」といいます。

③主枝のうちの1本に沿わせるように支柱を土に挿し麻紐などで結んで補強します。

2年目に付いた蕾は取って(摘蕾てきらい)、2年目は花を咲かせず実がならないようにすることをオススメします。花を咲かせて実をつけることにより、養分を消費し樹が育つのに支障が出るためです。場合によっては樹が枯れてしまうこともあります。

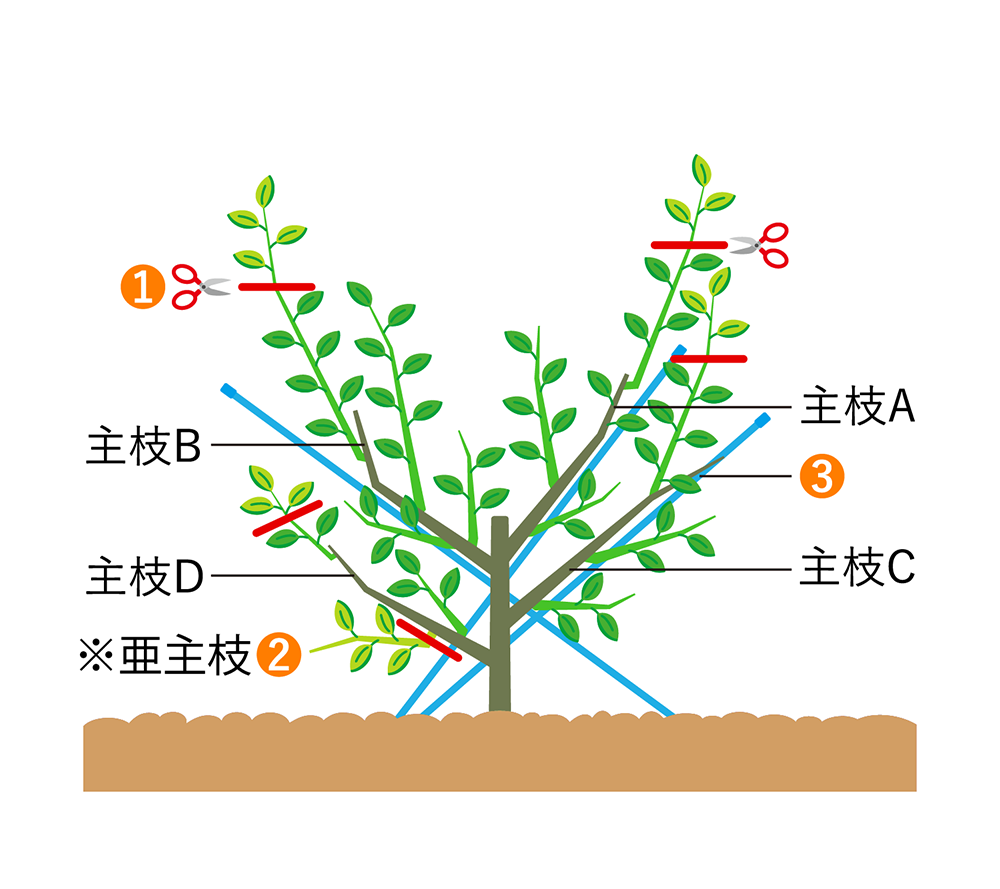

苗木を植えてから「3年目」

①3月頃、主枝から伸びた新梢は3分の1ほど切り詰めます。

②主枝から出た亜主枝(※)は、弱いものや垂れ下がったもの、込み入ったものなどを間引き剪定し、樹全体に日が当たるようにします。

③主枝に沿って2~3本の支柱を土に挿し麻紐などで結んで補強します。

3年目以降は実をつけることができます。3月頃に葉の付け根の芽の中に小さな花の蕾ができてきます。剪定の際に枝をすべて短く切り詰めると蕾も切りとることになり、花が咲かず果実もなりません。翌年にほとんど果実が収穫できない場合がありますので注意が必要です。

苗木を植えてから「4年目以降」

主枝が長く伸びすぎたら先端を切ります。枝が混まないように亜主枝をバランスよく残すようにします。

3年目から実をつけることはできますが、強い樹を育てるためには4年目から結実させることをオススメします。

実が付いたら!摘果(てっか)

7月下旬~8月頃に、幼果を間引き数を減らすことで隔年結果(※果実が多くなる年とあまりならない年を交互に繰り返すこと)を防ぐことができます。果実が甘く大きくなる効果もあるので、摘果はもったいない作業ではありません。 残す実の数は葉果比(果実と葉の割合) を目安にします。温州みかんやレモンは葉が25枚ほどに対して1果ほど、その他の柑橘類は葉が80枚ほどに対して1果ほどを残してほかの果実を切り落とします。手でちぎったのでもかまいません。

いよいよ収穫!

果皮が橙色(品種によっては色が違うこともあります)に色づいた果実をはさみを使って順次収穫します。柑橘専用の収穫ばさみもありますが、普通の剪定ばさみでも大丈夫です。

果実のヘタについている枝を長く切り残すと、ほかの果実に当たって傷つくことがあるので、実についている枝は果実すれすれで切り直します。これを二度切りといいます。